XIXe siècle

-

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Définitions et méthodes

Une histoire littéraire de l’intérêt

CHAPITRE PREMIER

LE DISCOURS MÉTHODOLOGIQUE, 1750-1850

Le discours méthodologique dans l’histoire

Le « méthodologique » : une catégorie anachronique

Méthode, méthodologie : proposition de définitions

Le talent dans la méthodologie

Des préceptes discriminants

L’inégalité des observateurs

La méthodologie répond à cette inégalité

L’émulation : solution politique à la faillite de la preuve

L’observation : entre valeur et « stéréotypage »

Une faillite de la preuve

L’émulation comme solution politique

L’observation n’est pas scientifique

« L’esprit universel des sciences et des arts »

Unir lettres et sciences : un acte illocutoire

Conclusion

CHAPITRE II

L’OBSERVATION AU XVIIIe SIÈCLE

Une nouvelle individualité : l’observateur

Le génie observateur

L’original observateur

Le solitaire observateur

L’observateur contre le philosophe

L’observation et ses républiques

Les enjeux politiques de la méthodologie

« De différents observateurs », « Différence des esprits »

CHAPITRE III

LA RÉVOLUTION ET LE « MOMENT 1800 »

Persistances : l’exemple des institutions montpelliéraines

L’observation dans les allocutions institutionnelles

Une rhétorique de l’émulation

L’observateur dans la mêlée, de la Révolution à l’Empire

Intervenir en observateur

Moraliser l’observation

Un nouveau modèle : mérite, éducation, norme

Les instigateurs du nouveau modèle

Friction entre deux modèles

Conclusion : l’utopie en pratique

CHAPITRE IV

L’OBSERVATION À L’ÂGE ROMANTIQUE

L’observation dans le champ politique : libéraux, socialistes, individualisme

La Restauration : l’observation selon les libéraux

La monarchie de Juillet : observation et « individualisme »

L’observateur « malade du siècle »

Observation et distinction

La mode de l’observation dans les sciences et les lettres

« Fatiguer son génie à trouver des distinctions »

Vulgariser l’observation

Conclusion : paraître observateur

CHAPITRE V

L’OBSERVATION OBJECTIVE

L’objectivité met fin au génie observateur

Un contexte favorable : la photographie, la statistique

L’objectivité contre le génie observateur

L’observateur chez Claude Bernard

La reconversion de l’observation de soi

Introspection et observation de soi

S’observer : un nouveau détachement de soi

Une politique du moi

L’immoralisme de l’observation de soi

Conclusion : réflexivité, réciprocité

LA LITTÉRATURE RÉALISTE COMME MÉTHODOLOGIE

Le trait d’observation : une nouvelle valeur littéraire

L’observation dans la réception : tentatives d’approche

Valeur littéraire et valeur sociale

Le réalisme d’observation

Réalisme et empirisme : de l’obscurité à la transparence

Le réalisme sans la mimèsis

Omniscience, énigme, observateurs anonymes

Conclusion : un réalisme de la connivence sensible

CHAPITRE VII

DE LA MÉTHODOLOGIE AUX SCIENCES DE L’HOMME

Un indice du glissement épistémologique : la substituabilité

L’aveugle observateur

Le fou observateur

Le sauvage observateur

Une réinterprétation actuelle : l’observation participante

Généalogies de l’observation participante

Métempsycoses littéraires

Conclusion : le réel dans les sciences de l’homme

CONCLUSION

ÉVIDENCE ET MÉTHODE, DES OBJETS DE L’HISTOIRE

LITTÉRAIRE ?

BIBLIOGRAPHIE

INDEX

Scientifique, impersonnelle, désengagée : aucun de ces adjectifs ne convient à l’observation entre 1750 et 1850. Ce qu’on appelait alors l’« esprit d’observation » était un talent universel, dont l’existence menaçait le consensus scientifique. Dans la philosophie sensualiste, plus un individu est observateur, plus il se perfectionne au contact du monde : l’observation ne dévoile la vérité qu’en faisant diverger les esprits. Pour résoudre ce dilemme, la méthodologie se fit politique et nourrit une pensée contestataire, de la bohème littéraire du xviiie siècle aux socialistes du xixe. L’invention de l’objectivité finit par clore les débats, vers 1850, en annulant le génie d’observation au profit d’une substitution conventionnelle entre savants. Néanmoins, l’ancien schéma méthodologique se maintint dans la littérature réaliste. L’auteur observateur définit un réel commun à partir d’une négociation critique sur les talents. Cette littérature réaliste constitue donc une proposition épistémologique originale, qui interpelle encore nos sciences humaines.

-

Le Livre des Psaumes, premier des autres livres (Ketuvim) de la Bible Hébraïque, présente des modèles de prière pour le croyant tant est grande la variété de leurs thèmes, qu’il s’agisse de « Louanges » – titre sous lesquels ils étaient originalement désignés –, d’hymnes, d’appels au secours ou encore d’instructions.

Bien que les psaumes de la Bible hébraïque représentent dans le monde juif ancien ou moderne des poèmes liturgiques, seules les Églises réformées les ont utilisés en langue française dans leur culte, les autres confessions ne tolérant qu’un usage privé de ces textes en français. Les psaumes de Clément Marot et Théodore de Bèze sont bien connus ; publiés pour la première fois au complet en 1562, après quelques éditions partielles à l’initiative de Jean Calvin, ils sont à la base de toutes les révisions ecclésiales réformées ultérieures. Les traductions catholiques des 150 psaumes par Philippe Desportes, Antoine Godeau et bien d’autres poètes ont eu du succès à leur époque. Le lecteur découvrira sans doute nombre d’auteurs ou de textes aujourd’hui oubliés, voire inconnus.

La présente publication a recensé toutes les éditions imprimées en vers français de 1521 à 1900, contenant au moins un psaume en vers et en français. Ce sont donc plus de 3 600 éditions différentes qui sont prises en considération et classées par ordre chronologique sans distinction de confession, émanant de plus de 600 poètes et représentées par quelque 24 000 localisations tant dans des bibliothèques françaises qu’étrangères.

-

L'accusation d’impuissance fut l’une de celles qui revint le plus fréquemment à l'encontre d’Alfred de Vigny, sous la plume de critiques qui cherchaient par là même à montrer qu’il y avait chez lui une certaine difficulté à écrire et à exprimer ses idées sur le papier. Or, ce qui explique la retenue de Vigny selon Pierre Dupuy, ce n'est pas le manque d’inspiration, ni même une insuffisance dans l’art d’écrire, mais plutôt une conscience aiguë des implications que peut avoir l’écriture. Dans ses textes, poèmes, pièces de théâtre, récits en prose, lettres, fragments manuscrits, l’écriture ne cesse de se prendre elle-même comme objet. Étudier cette œuvre implique donc d’étudier une écriture qui parle continuellement d'elle. C’est là que se jouent toute la spécificité de Vigny, son ambivalence aussi, et enfin sa modernité.

-

Sommaire / Contents : Le XIXe siècle en lumière : redécouverte et revalorisation de l'enluminure en France au temps du livre industriel – M. JACOB, « Introduction » – Les Précurseurs – A. RITZ-GUILBERT, « François-Roger de Gaignières, un passeur du Grand Siècle pour l’histoire de l’enluminure médiévale » ; F. MANZARI, « L’Essai sur l’art de vérifier l’âge des miniatures des manuscrits de l’abbé Rive : le projet manqué d’une histoire de l’enluminure et la naissance des fac-similés de miniatures au XVIIIe siècle » ; S. MORETTI, « "Art ingénieux qui donne de la couleur et du corps aux pensées" : Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt et l’enluminure médiévale » ; G. TOSCANO, « Aubin-Louis Millin et l’art de l’enluminure. À propos de quelques manuscrits étudiés en Campanie en 1812 » – Le regard des érudits – C. DENOËL, « Généalogie de l’histoire de l’enluminure du haut Moyen Âge au XIXe siècle : entre normativité classique et approche ethnique » ; J. BOUQUILLARD, « Les fac-similés lithographiés d’enluminures publiés sous la Monarchie de Juillet par le comte Auguste de Bastard » ; F. HENRYOT, « Le livre d’heures saisi par l’érudition au XIXe siècle » ; N. ROMAN, « Paul Durrieu (1855-1925), l’œil d’un historien. La leçon de méthode à Émile Mâle » – Collections et marché de l'art – C. de LALANDE, « Thomas Dobrée ou l’exigence d’un collectionneur » ; H. JACQUEMARD, « Les manuscrits enluminés de la collection du duc d’Aumale : l’héritage et le goût » ; L. CLEAVER, « William Morris’ Medieval Manuscript Collection and the Trade in Illuminated Manuscripts c. 1891-1914 » ; A. RAIS, « How to sell a Carolingian illuminated manuscript in the nineteenth century? The Basle book-dealer J. H. von Speyr-Passavant and the Moutier-Grandval Bible » ; G. MARIÉTHOZ, « L’histoire mouvementée de la Bible de Pierre de Pampelune » – Les artistes de l'enluminure médiévale – L. FAURIAC, « Une pratique de l’infiniment petit : le monde enluminé de Gustave Moreau » ; C. YVARD, « Le Roman de Guillaume d’Angleterre d’Eugène Steger (Londres, Victoria and Albert Museum, MSL/1995/6) » ; P.-G. GIRAULT, « Faux et faussaires : autour du prétendu "Spanish Forger" » ; F. TIXIER, « Un fou de lettres ? Les "abécédaires" et autres enluminures médiévales de Jules Maciet au musée des Arts décoratifs de Paris » – Études d'histoire du livre – A. ROBERT, « Les avatars d’un bois gravé (l’auteur écrivant, 1490-1850) » ; R. ADAM, « Christophe Plantin et les certificats d’aptitude délivrés aux membres de la communauté typographique des anciens Pays-Bas : censure, techniques et savoirs » ; M. MALHERBE, « Naissance et essor d’une "micro-édition" spécialisée au XVIIIe siècle : les stampe dal foro de la République de Venise » ; P.-L. PINAULT, « "Curiosités", "mélanges", "variétés"… Le recueil bibliographique comme genre mineur dans l’édition française du XIXe siècle » ; M. M. DEAECTO, « De la démocratie en France (janvier 1849) de François Guizot : affinités politiques, fortune éditoriale et réception au Brésil » – Livres, travaux et rencontres – Livres reçus (2018-2021).

Sommaire / Contents : Le XIXe siècle en lumière : redécouverte et revalorisation de l'enluminure en France au temps du livre industriel – M. JACOB, « Introduction » – Les Précurseurs – A. RITZ-GUILBERT, « François-Roger de Gaignières, un passeur du Grand Siècle pour l’histoire de l’enluminure médiévale » ; F. MANZARI, « L’Essai sur l’art de vérifier l’âge des miniatures des manuscrits de l’abbé Rive : le projet manqué d’une histoire de l’enluminure et la naissance des fac-similés de miniatures au XVIIIe siècle » ; S. MORETTI, « "Art ingénieux qui donne de la couleur et du corps aux pensées" : Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt et l’enluminure médiévale » ; G. TOSCANO, « Aubin-Louis Millin et l’art de l’enluminure. À propos de quelques manuscrits étudiés en Campanie en 1812 » – Le regard des érudits – C. DENOËL, « Généalogie de l’histoire de l’enluminure du haut Moyen Âge au XIXe siècle : entre normativité classique et approche ethnique » ; J. BOUQUILLARD, « Les fac-similés lithographiés d’enluminures publiés sous la Monarchie de Juillet par le comte Auguste de Bastard » ; F. HENRYOT, « Le livre d’heures saisi par l’érudition au XIXe siècle » ; N. ROMAN, « Paul Durrieu (1855-1925), l’œil d’un historien. La leçon de méthode à Émile Mâle » – Collections et marché de l'art – C. de LALANDE, « Thomas Dobrée ou l’exigence d’un collectionneur » ; H. JACQUEMARD, « Les manuscrits enluminés de la collection du duc d’Aumale : l’héritage et le goût » ; L. CLEAVER, « William Morris’ Medieval Manuscript Collection and the Trade in Illuminated Manuscripts c. 1891-1914 » ; A. RAIS, « How to sell a Carolingian illuminated manuscript in the nineteenth century? The Basle book-dealer J. H. von Speyr-Passavant and the Moutier-Grandval Bible » ; G. MARIÉTHOZ, « L’histoire mouvementée de la Bible de Pierre de Pampelune » – Les artistes de l'enluminure médiévale – L. FAURIAC, « Une pratique de l’infiniment petit : le monde enluminé de Gustave Moreau » ; C. YVARD, « Le Roman de Guillaume d’Angleterre d’Eugène Steger (Londres, Victoria and Albert Museum, MSL/1995/6) » ; P.-G. GIRAULT, « Faux et faussaires : autour du prétendu "Spanish Forger" » ; F. TIXIER, « Un fou de lettres ? Les "abécédaires" et autres enluminures médiévales de Jules Maciet au musée des Arts décoratifs de Paris » – Études d'histoire du livre – A. ROBERT, « Les avatars d’un bois gravé (l’auteur écrivant, 1490-1850) » ; R. ADAM, « Christophe Plantin et les certificats d’aptitude délivrés aux membres de la communauté typographique des anciens Pays-Bas : censure, techniques et savoirs » ; M. MALHERBE, « Naissance et essor d’une "micro-édition" spécialisée au XVIIIe siècle : les stampe dal foro de la République de Venise » ; P.-L. PINAULT, « "Curiosités", "mélanges", "variétés"… Le recueil bibliographique comme genre mineur dans l’édition française du XIXe siècle » ; M. M. DEAECTO, « De la démocratie en France (janvier 1849) de François Guizot : affinités politiques, fortune éditoriale et réception au Brésil » – Livres, travaux et rencontres – Livres reçus (2018-2021).

-

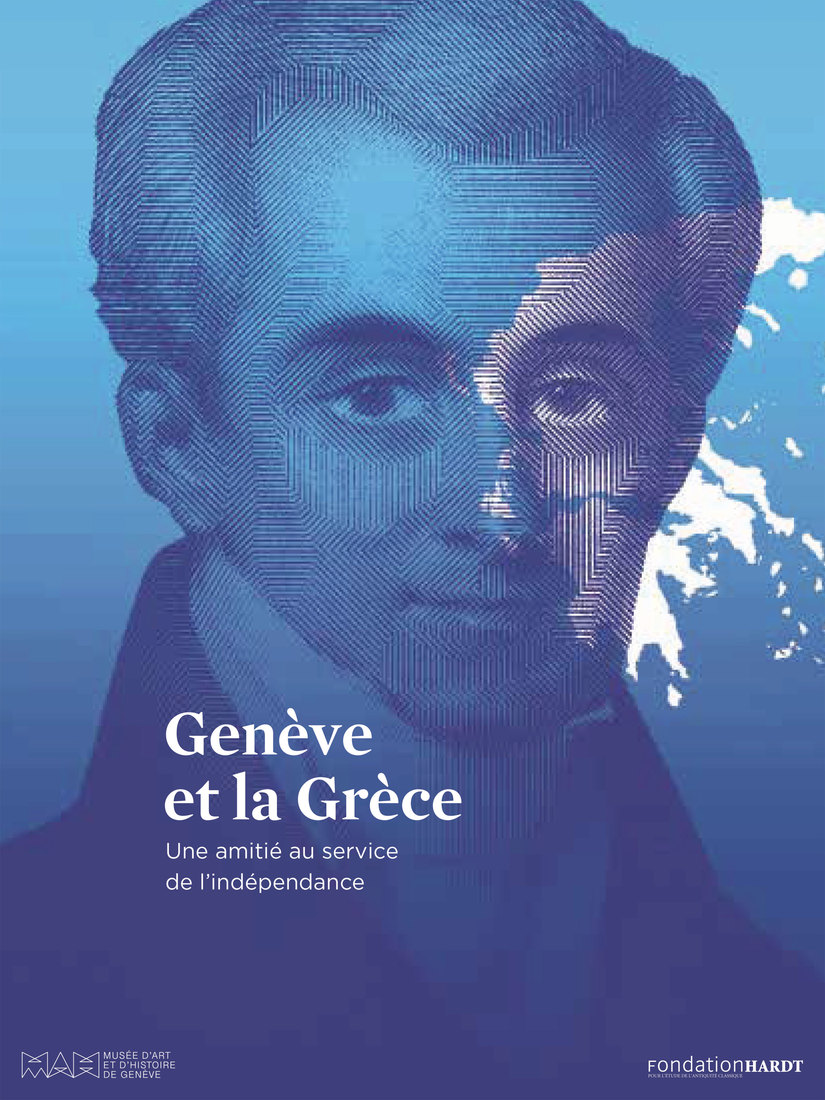

TABLE DES MATIÈRES

Message d'Ignazio Cassis, Conseiller fédéral, chef du Département fédéral des affaires étrangères

Message de Dr Lina Mendoni, Ministre de la culture et des sports du Gouvernement grec

Message de SE Ekaterini Xagorari, Ambassdrice de Grèce en Suisse, et d'Alexandros Yennimatas, Consul général de Grèce à Genève

Message de Serge Dal Busco, Président du Conseil d'État de la République et du Canton de Genève

Message de Sami Kanaan, Conseiller administratif chargé du Département de la culture et de la transition numérique

Introduction par Pascal Couchepin, ancien Conseiller fédéral, Président de la Fondation Hardt et de la Fondation de l'École suisse d'archéologie en Grèce

Avant-propos par Béatrice Blandin, Conservatrice au Musée d'art et d'histoire, Commissaire de l'exposition

PARTIE 1

LE PARTAGE DE L'EUROPE ET LES ENJEUX POUR LA SUISSE

Les traités post-napoléoniens et la Suisse

Les traités post-napoléoniens et Genève

Jean Capodistrias et ses relations personnelles avec la Suisse

PARTIE 2

LA RÉVOLUTION GRECQUE ET LE MOUVEMENT PHILHELLÈNE EN EUROPE

La domination ottomane et le mouvement de l'indépendance

Le mouvement philhellène en Suisse

Jean-Gabriel Eynard coordinateur des Comités philhellènes en Europe

Manifestations et ventes en faveur des Grecs, à Genève

Les artistes européens face à la Guerre d'indépendance : le rôle de Delacroix

Les productions industrielles à thèmes philhellènes

PARTIE 3

CRÉATION DE L'ÉTAT GREC

Capodistrias : le programme gouvernemental

La première Banque nationale (1828-1834)

Capodistrias dans l'idéologie néohellénique

PARTIE 4

L'AMITIÉ GRÉCO-SUISSE AU FIL DU TEMPS

Les liens entre la Suisse et la Grèce au fil du temps

ANNEXES

-

Abordées dans une perspective pragmatiste, les œuvres de Rimbaud, Mallarmé et Valéry entrent en dialogue avec une idée défendue à la fin du XIXe siècle par le philosophe William James, la « volonté de croire ». En mettant en jeu et parfois en danger la valeur, l’efficacité ou les pouvoirs de la parole poétique, les trois poètes interrogent en effet la nature des croyances que nous entretenons à l’égard des œuvres. Leur pensée est présentée ici à travers la lecture d’interventions métapoétiques, mais aussi de poèmes, dont la réflexivité est discutée.

La poésie est-elle à l’origine d’un désir de croire ? Son écriture, sa réception, son partage sont-ils régis par le « plaisir que nous voulons prendre » (Mallarmé) ? Relèvent-ils d’autres formes de volonté qui pourraient être de nature éthique ou politique ? Ce livre questionne notre attachement à certains poèmes, et plus généralement le crédit que nous accordons à la poésie.

-

-

-

De 1904 à 1918, l’écrivain et voyageur Victor Segalen (1878-1919) travaille à la rédaction d’un traité systématique qu’il aurait appelé Essai sur l’Exotisme. Une Esthétique du Divers, mais qui ne sera pas publié de son vivant. Seule demeure aujourd’hui, de ce projet, une série complexe de notes prises au jour le jour, puis conservées à la Bibliothèque nationale de France : c’est sur le dossier manuscrit qu’a été établie ici, sur nouveaux frais, cette édition originale des brouillons de l’ouvrage en devenir.

Loin de toute réalisation définitive, et avec sa forme actuelle qui le rapproche d’un journal de travail, ce document apparaît comme capital pour comprendre la pensée et l’œuvre de Segalen. À l’heure où les sciences humaines et sociales interrogent l’identité et l’altérité, et où la question de la « diversité » agite les cultural studies, l’Essai sur l’Exotisme nous renseigne sur les élargissements que la notion classique d’interculturalité est susceptible de connaître. Il dessine ainsi une éthique particulière qui peut nous aider à considérer les questionnements de notre époque et à les réinscrire dans leur histoire conceptuelle.

-

Flaubert est revenu à trois reprises sur La Tentation de saint Antoine : entre 1846 et 1849, en 1856 et entre 1869 et 1874. De ces trois versions, la version la plus mal connue jusqu’à aujourd’hui est la deuxième, quoique Baudelaire et George Sand l’aient remarquée et admirée. C’est cette version sur laquelle se concentre cet ouvrage. On trouvera ici, en transcription diplomatique, la version intégrale du manuscrit autographe de 1856. À mi-chemin entre la première version (1849), version mystique, et la troisième (1874), version scientifique, La Tentation de 1856 offre un terrain d’analyse privilégié. On verra l’importance de la Bible dans ce texte. Michel Foucault l’avait déjà souligné dans son célèbre article intitulé « La Bibliothèque fantastique », mais il ne se référait qu’à la troisième version. Or il apparaît que c’est déjà dans la deuxième version que Flaubert rattache son dispositif de vision hallucinatoire des tentations à la lecture par le moine de passages de la Bible. Ainsi, la version de 1856 est un texte qui non seulement reprend la version antérieure, mais annonce et prépare la dernière version.

Illustration de couverture :

La Tentation de saint Antoine, attribué depuis 2018 à Jan Verbeeck (Malines, ca 1520-ca 1570), et jadis à Pieter Brueghel le Jeune, collection particulière, en dépôt à la Galerie nationale du Palais Spinola de Gênes.